もっと奈良を楽しむ

富雄丸山古墳の驚きとひみつ

驚きの大発見

奈良県で掘ってみたら、こんなものが出てきました!という発掘調査のニュースは、奈良の人気コンテンツのひとつです。そんな奈良県で近年最も考古学界隈をざわつかせているのが、富雄丸山古墳(奈良市丸山一丁目)です。2022(令和4)年、世界最大の蛇行剣(だこうけん)と世界初確認の鼉龍文盾形銅鏡(だりゅうもんたてがたどうきょう)が出土したのです。いったい誰が埋葬され、前代未聞の副葬品はなんのため? 驚きと謎が埋まった富雄丸山古墳に迫ります。

富雄丸山古墳とは

4世紀後半築造とされる富雄丸山古墳は、2017(平成29)年の航空レーザ測量で直径が約110m(測量でこの数値、発掘調査により109mになりました)と判明した、日本最大の円墳です。富雄川西岸から緩やかな坂道を上がっていくと、富雄丸山古墳のイラスト入りの路面サインが古墳まで導いてくれます。 現地に立つと、まず、なぜここに古墳が造られたのかという疑問が浮かびました。2017年の第1次調査から関わっている、奈良市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センターの村瀨陸さんに疑問をぶつけると、「かなり意味深な場所なんです」と言って、解説してくれました。

富雄丸山古墳が造られた場所は、なにわ(大阪)から平城京へ至る古道・暗越奈良街道と富雄川が交差する、水陸の要衝です。人や物資が行き交う需要な場所にある巨大なモニュメント。「それを見た当時の人々は、ここはすごい人が力を持っているところなんだと考えたのではないでしょうか」と村瀨さんは言います。 確かに、ここから東へ行った街道と秋篠川の交差地に宝来山古墳(4世紀後半の前方後円墳/垂仁天皇陵に治定)があり、西へ行くと街道と竜田川の交差地に竹林寺古墳(4世紀後半頃の前方後円墳)があります。村瀨さんの解説を聴くと、ここが4世紀後半には重要な意味のある場所だったことがわかり、当地に富雄丸山古墳が造られた理由に合点がいきました。

発掘調査と世紀の発見

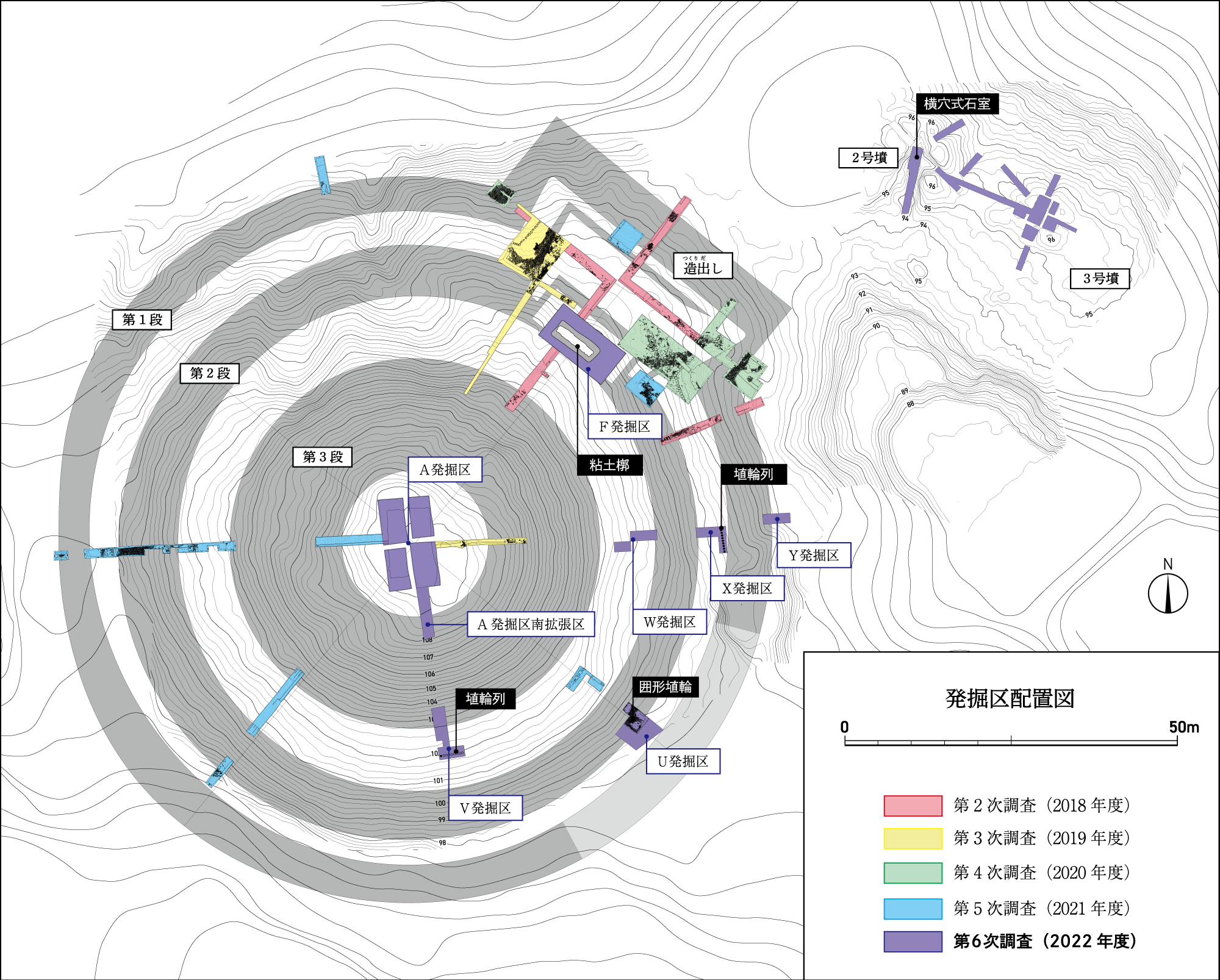

2016(平成28)年、奈良市の埋蔵文化財調査センターは富雄丸山古墳の測量調査経費予算を奈良市に求めました。それまで案内もなく、立ち入りもできなかった富雄丸山古墳が文化遺産の魅力を秘めた存在としてクローズアップされ始めたのです。 2025(令和7)年6月現在、調査は第7次まで実施されています。第5次までの調査で、鰭(ひれ)付円筒埴輪や湧水施設形埴輪、盾形埴輪といった各種埴輪片や埴輪列、敷き詰められた小礫、葺石などが確認されました。

富雄丸山古墳見取り図 提供:奈良市教育委員会

そして2023(令和5)年1月25日、第6次調査で蛇行剣と鼉龍文盾形銅鏡が出土したことが発表されました。見つかった場所は古墳の北東部分にある「造出し(つくりだし)」です。そこに埋葬施設である粘土槨(ねんどかく)が確認でき、さらにその内部にコウヤマキ製の割竹形木棺が良好な状態で残存していました。これらを確認する過程で、木棺を覆う粘土の中から蛇行剣と鼉龍文盾形銅鏡が見つかりました。

木棺 提供:奈良市教育委員会

蛇行剣出土時の様子 提供:奈良市教育委員会

「蛇行剣はちょっとずつ掘られていたので、最初は鉄製品かなと思っていました。最終的に全体が出てきたときには、とんでもないものだと驚きました。盾形銅鏡も銅板かなと思っていたので、ひっくり返したときに見たことがない鏡だとわかり、びっくりしました」と話すのは、当時現場で発掘作業をしていた村瀨さん。日本の考古学史上、前代未聞の副葬品出土は、トップニュースとなって全国を駆け巡りました。

盾形銅鏡出土状態 提供:奈良市教育委員会

直近の第7次調査では割竹形木棺が調べられ、中から櫛や重ねられた銅鏡3枚が見つかりました。いずれも被葬者の足側にありました。髪をといたり飾ったりする櫛がなぜ足側に置かれていたのか? 銅鏡はなぜ3枚重ねなのか? 木棺の外に豪華な副葬品(蛇行剣と盾形銅鏡)があったのに内部は質素…など、木棺はまだ不思議に包まれています。

銅鏡出土状態 提供:奈良市教育委員会

<蛇行剣>

提供:奈良市教育委員会

刃部が蛇のようにくねくねとしている鉄製の剣。木製の鞘に納められていたと考えられています。長さは、鉄身部分が約237㎝で、全長が約285㎝。日本で見つかっている蛇行剣の従来の最長は84.6㎝(奈良県宇陀市北原古墳)。富雄丸山古墳の蛇行剣がいかに突出したサイズであるかがわかります。その形状や大きさから、実戦に使用される武器としての刀剣ではなく、祭祀・儀礼のためのものだろうと考えられています。

<鼉龍文盾形銅鏡>

提供:奈良市教育委員会

出土する銅鏡のほぼすべてが円形ですが、この銅鏡は一方の端が半円形になった盾の形状。立てると、高さ64㎝、幅31㎝。鏡面は平滑に磨かれており、背面には鼉龍(ワニのような龍)文様や、呪術的な鋸歯文(きょしもん)が描かれています。当時の日本(倭国)の金属工芸技術の高さを物語ります。現時点で、世界のどこを探しても同様の銅鏡は見つかっていません。

富雄丸山古墳の実は…

画期的な発見が相次ぐ富雄丸山古墳。村瀨さんに聞いた、「実は…」というエピソードを紹介しましょう。 富雄丸山古墳は明治時代に墳頂部が盗掘に遭ったことが知られていましたが、1972(昭和47)年に初めて調査が行われ、大型円墳であることが判明しました。しかし、このときの調査は不動産業者による住宅地開発造成工事に伴うもので、当時は調査後に古墳を壊して住宅地にする前提だったようです。

「つぶされてもおかしくなかったと聞いています。残そうと努力してくれた方々のおかげで、奇跡的に残されました」と村瀨さん。同じ1972年3月に高松塚古墳(明日香村)の極彩色壁画が発見されており、古墳保存の機運が高まっていた時期でもありました。富雄丸山古墳周辺は公園緑地として保存され、やがて「国宝級の大発見」につながります。 また、明治時代に盗掘されたと前述しましたが、江戸時代から引き続いて陵墓であったなら、陵墓として発掘調査はできなかったでしょう。盗掘された痕跡がなかった造出しについても、「掘らないでおこうという意見もありました」と村瀨さん。「いろいろと話し合い、今後の学術のために発掘しようということになりました。造出しは発掘をためらうほど良い状態でした」と発掘調査に至る経緯を教えてくれました。 その、造出し。村瀨さんは「造出しは富雄丸山古墳が初現期です。一般的に副次的な埋葬施設であるとか、祭祀が行われた場所などと言われていますが、まだ研究途上で、よくわかっていません」と言います。つまり、富雄丸山古墳は未解明なことばかりなのです。

富雄丸山古墳と造出し粘土槨 提供:奈良市教育委員会

被葬者は誰か、という議論について、日本神話に登場するナガスネヒコとの関わりも気になります。ナガスネヒコは、神武天皇の神武東征に抵抗した大和の豪族の長とされ、「大和国の鳥見(とみ=現在の地名「富雄」に通じる)」に勢力を築いた人物として神話に描かれています。 被葬者とナガスネヒコとの関わりについて、村瀨さんが興味深い見解を聞かせてくれました。「考古学の立場からすると、ナガスネヒコとの関わりは神話だと思っているのですが、なにもないところから神話をつくるのは無理があるので、一定の事実があって、それを元に物語にしていると思っています。そうなると、ナガスネヒコのモデルになった人物がいて、それが富雄丸山古墳の被葬者と関連があるのかもしれません」 富雄丸山古墳から見つかっているものは、「王権直属の人物でなければ持っていないようなもの」(村瀨さん)なので、ナガスネヒコのような神武天皇に対する抵抗勢力と考えるよりも、ヤマト王権内の有力者、あるいはそれに近い人物なのではないかとする説もささやかれています。

観光資源として

富雄丸山古墳は第一級の遺跡ですが、奈良市西部の観光資源としての期待感も小さくありません。村瀨さんは言います。「墳頂部まで登ると、めちゃくちゃ景色がいいんです。若草山や東大寺大仏殿などが見えるんです。富雄川、暗越奈良街道も。地形も一緒に見てもらうと、だからここに造られたんだな、ということがわかります。仮設の通路で墳頂部まで登れるようにする計画もあるので、それができれば、墳頂に登って、富雄丸山古墳を味わってほしいですね」 奈良市では、富雄丸山古墳の周辺に、出土品と市所有文化財を展示公開できる施設と収蔵保管するための埋蔵文化財調査センター、史料保存館、収蔵庫の機能を集約した「(仮称)奈良市文化財センター」の建設が計画されています。村瀨さんによると「蛇行剣などの本物を展示することになる予定」だとか。楽しみです。

道の駅「クロスウェイなかまち」

富雄丸山古墳の北東すぐの立地に、奈良県内17番目の道の駅として「クロスウェイなかまち」が2024年11月30日に誕生しました。憩い、飲食、買い物、交流が提供されるスポットであると同時に、富雄丸山古墳の玄関口・情報発信地、さらには非常発電・非常トイレ・防災倉庫などを備える「防災道の駅」など、多くの機能を満載しています。

観光案内所では富雄丸山古墳やその発掘調査の解説映像が放映され、パンフレットも設置。古墳の現地見学会を開催したり(不定期)、サポーターズクラブの方が駐在しているときはお話をうかがえたりするなど、古墳との深い縁を感じます。世界遺産の薬師寺や唐招提寺まで約3.5㎞の道のり(起伏あり)なので、サイクルステーションで自転車を借りれば、西ノ京エリアへの周遊も楽しめます。奈良市西部の観光ルートの発着点として親しまれていきそうです。

本文中の情報は令和7年7月15日時点のものです。

※写真はすべてイメージです。諸般の事情で様子が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※各ページの記載記事、写真の無断転載を禁じます。